Découvrir la rizière (1)

Pompiers en fin d’après-midi près des rizières à Kashiwa, préfecture de Chiba, 12 février 2024

Tant qu’à rouler autour des rizières ou sur leurs digues, autant essayer de comprendre sur quoi au juste on roule. C’est ce que nous allons essayer de faire dans cette nouvelle série de billets. Je sais, la série de billets sur Hiroshige n’est pas terminée, et encore moins la liste des résumés des balades de Geo Pottering, mais bon, c’est comme ça, le printemps approche, les rizières retrouveront bientôt leur vert éclatant et d’ici là, pourquoi ne pas en profiter pour s’informer un peu ?

Ceci dit, nous allons le faire comme dans bien des balades à vélo, c’est-à-dire sans trop savoir à l’avance où ça va nous mener…

Point de départ

Nous démarrons dans les commentaires du billet d’hier. J’y ai parlé d’agriculteurs du dimanche et ça a semé un peu de confusion et de perplexité. Essayons d’y voir un peu plus clair, en se référant aux termes japonais lorsque nécessaire (ou juste pour le plaisir de le faire).

Agriculture et riziculture : Les grandes tendances

👉👉👉 De 2015 à 2020, le nombre de ménages agricoles ( 農家 ) qui cultivent le riz aquatique ( 水稲 ) a diminué de 25%. Mais en moyenne, les surfaces cultivées par chaque entité de gestion (経営体) se sont agrandies.

Je vais expliquer plus bas les termes en italiques, mais en gros, la situation est la suivante selon le dernier recensement effectué par le ministère de l’Agriculture.

👉👉 Au Japon, la proportion de ménages agricoles réguliers demeure faible par rapport à l’ensemble des ménages qui pratiquent l’agriculture.

👉👉 L’âge moyen des agriculteurs que l’on appelle les agriculteurs clés est de 67,8 ans. Près de 70% d’entre eux étaient âgés, en 2020, de 70 ans ou plus.

👉👉 Le nombre de ménages agricoles est passé de 3,1 millions en 2000 à 1,7 million en 2020.

👉👉 Le nombre de ménages riziculteurs est passé de 1,7 million en 2000 à 699 000 en 2020.

👉 La culture du riz peut être aquatique (dans les rizières irriguées) ou pluviale. On cultive donc soit le riz aquatique ( 水稲 ), soit le riz pluvial ( 陸稲 ). Jusqu’ici, rien de trop compliqué…

👉 Actuellement, le riz aquatique est cultivé sur environ 1,3 million d’hectares au Japon, contre seulement 401 hectares pour le riz pluvial.

Les types de ménages agricoles

Pour comprendre ce que ça dit quand on lit les statistiques…

農家 : Nōka. Ménage agricole

販売農家 : Hanbai Nōka. Ménage agricole qui exploite 30 ares ou plus de terres, ou dont le montant annuel des ventes de produits agricoles est de 500 000 yens ou plus.

主業農家 : Shugyō Nōka. Ce sont ce que j’ai appelé plus haut les « ménages agricoles réguliers ». Définition : ménage agricole dont un membre, âgé de moins de 65 ans, travaille 60 jours ou plus par année dans l’agriculture et dont les revenus proviennent principalement de l’agriculture.

準主業農家 : Jun-shugyō Nōka. Ménage agricole dont un membre, âgé de moins de 65 ans, travaille 60 jours ou plus par année dans l’agriculture mais dont les revenus proviennent principalement d’une autre activité que l’agriculture.

副業的農家 : Fukugyōteki Nōka. Ménage agricole où il n’y a aucun membre âgé de moins de 65 ans travaillant 60 jours ou plus par année dans l’agriculture.

👉 Ce sont ces deux dernières catégories qui correspondent à ce que j’entendais par agriculteurs du dimanche.

基幹的農業従事者 : Kikanteki Nōgyō Jūjisha. Travailleur agricole clé. Ici on ne parle plus de ménages, mais de personnes. Selon la définition donnée par le ministère de l’Agriculture, il s’agit, parmi la population des travailleurs agricoles, de ceux qui travaillent principalement dans l’agriculture et pour leur propre compte.

Ces catégories s’appliquent évidemment aussi aux ménages qui pratiquent la riziculture. Ainsi, le nombre de ménages qui pratiquent la riziculture aquatique sur une base régulière (Shugyō Nōka) est passé de 321 000 en 2000 à 127 000 en 2020. Pour les Jun-shugyō Nōka, le nombre est passé de 502 000 à 110 000, et pour les Fukugyōteki Nōka, de 920 000 à 461 000. Bref, une belle dégringolade généralisée, en terme d’effectifs.

Pour résumer, les ménages riziculteurs les plus nombreux sont ceux où aucun membre âgé de moins de 65 ans ne travaille 60 jours ou plus dans l’agriculture, et c’est dans cette catégorie que le déclin (quantitatif) est le moins marqué.

** Ménages riziculteurs : Pourcentage par rapport à 2000 ↓

主業農家 : 75%

準主業農家 : 53%

副業的農家 : 82%

Les superficies et les récoltes

Le volume des récoltes de riz aquatique a atteint son niveau le plus élevé en 1967, avec 14 260 000 tonnes, et c’est en 1969 que la superficie totale des surfaces cultivées a culminé, atteignant 3 170 000 hectares. En 2020, ces valeurs avaient chuté respectivement à 7 270 000 tonnes et 1 360 000 hectares.

Cette baisse remarquable des volumes de récoltes et des superficies cultivées reflète bien la diversification des habitudes alimentaires japonaises, où la place occupée par le riz n’a cessé de diminuer depuis les années 1960.

Avec la mécanisation et l’amélioration des techniques de culture, le nombre d’heures consacrées au travail rizicole a lui aussi considérablement diminué : il était de plus de 170 heures par dizaine d’ares en 1960, mais seulement d’environ 21 heures en 2019. (1 are = 100 mètres carrés)

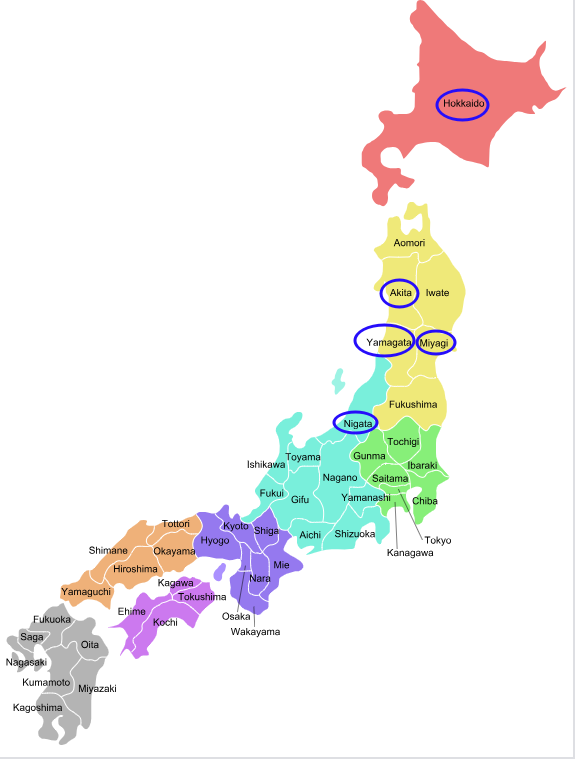

Du côté des récoltes de riz, les cinq positions de tête du classement des préfectures sont les mêmes pour les superficies cultivées et pour les volumes de récoltes, à savoir :

- Niigata

- Hokkaidō

- Akita

- Yamagata

- Miyagi

👉 Source : Modifié à partir de Tokyoship, Public domain, via Wikimedia Commons

En revanche, le classement est différent pour le rendement à l’hectare.

- Nagano

- Aomori

- Yamagata

- Hokkaidō

- Toyama

👉 Source : Modifié à partir de Tokyoship, Public domain, via Wikimedia Commons

3ちゃん農業

Sanchan Nōgyō, l’agriculture des trois chan, est un néologisme créé au début de la période de haute croissance économique pour désigner un nouveau type de pratique de l’agriculture par les ménages. Dans la campagne des années 1960, les hommes dans la force de l’âge ( 働き盛りの男性 ) se sont mis à aller travailler en semaine dans les villes, ne s’occupant de leurs terres que le samedi et le dimanche. En semaine, ce sont les épouses et les grands parents qui, restés derrière, travaillaient la terre, d’où l’expression d’agriculture des trois chan : おじいちゃん (ojī-chan, grand-papa), おばあちゃん (obā-chan, grand-maman) et おかあちゃん (okā-chan, maman).

L’autosuffisance alimentaire… à la japonaise

Pour mieux comprendre, il faut savoir qu’en 1961 le gouvernement a adopté une loi-cadre de l’agriculture qui visait à hausser la productivité agricole pour assurer l’autonomie alimentaire du Japon et à hausser les revenus des ménages agricoles pour réduire l’écart des revenus qui se creusait entre les secteurs de l’agriculture et de l’industrie. Si la restructuration du secteur agricole et l’introduction de la machinerie agricole lourde dans les campagnes ont fait bondir la productivité et amélioré les revenus des paysans, elles ont aussi eu pour conséquence l’afflux d’agriculteurs désœuvrés dans les grandes villes, ce qui, entre autres effets secondaires, aurait contribué à la baisse du taux d’autosuffisance alimentaire (en calories, ce taux était de 73% en 1965, contre 38% en 2020.

Il faut garder à l’esprit, en lisant ces chiffres, que le taux d’autosuffisance, tel que décrit par le gouvernement du Japon (et plus précisément par le ministère de l’Agriculture), n’est pas du tout celui qu’on imagine normalement, en ce sens qu’il indique, dans les calories consommées par les Japonais, la part des calories produites au Japon. Ce taux d’autosuffisance en calories ne désigne donc pas la part de la production alimentaire intérieure par rapport à la production nécessaire pour maintenir la population japonaise en santé. La nuance est de taille, parce qu’on est très loin de la définition habituelle : L’autosuffisance alimentaire est la capacité pour un pays ou un territoire de subvenir aux besoins de sa population en produisant lui-même les ressources alimentaires, ou, comme le dit la FAO, la satisfaction de tous les besoins alimentaires par la production nationale.

En fouillant un peu à gauche et à droite sur la grande Toile en français, on peut trouver quelques exemples d’utilisation de ces données produites par le gouvernement japonais. Par exemple, cet article de Wikipédia en français, qui reprend telles quelles les données du gouvernement japonais sous la rubrique « Taux d’autosuffisance alimentaire ». Sur le site culturesetcompagnies.fr, on peut lire que la France produit plus de calories qu’elle n’en consomme : 129 % ». Sur le site investir.lesechos.fr, même son de cloche : « L’agriculture française produit davantage de calories que sa population n’en consomme (129 %) ». Ce 129 % vient tout droit des chiffres produits par le ministère de l’Agriculture du Japon, chiffres qui posent problème, comme nous verrons.

La version japonaise de Wikipédia, beaucoup plus détaillée que la version française, soulève plusieurs problèmes et questions au sujet de cette définition pondue par le ministère de l’Agriculture. De fil en aiguille, elle m’a finalement mené à un petit livre (intitulé 日本は世界5位の農業大国―大嘘だらけの食料自給率) d’un journaliste spécialiste de l’agriculture, Yoshihiro ASAKAWA (浅川 芳裕), un gros succès de librairie en 2010 dans lequel l’auteur critique vivement cette définition et, derrière elle, les manigances des bureaucrates du ministère.

En gros, comme l’explique la page consacrée à l’auteur sur Wikipédia, celui-ci s’oppose aux deux thèses largement répandues au sujet de l’agriculture japonaise, à savoir : ↓

- l’agriculture japonaise étant faible, il faut la protéger, autrement la situation alimentaire des Japonais va se trouver en grande difficulté ;

- l’agriculture japonaise est en piètre état, mais elle a un bon potentiel de croissance, il suffit de régler ses problèmes structurels.

L’article de Wikipédia résume ensuite la thèse d’ASAKAWA, mais comme j’avais du mal à comprendre le contexte et les arguments présentés, mon bipède est allé me chercher le livre à la bibliothèque du coin (coup de chance, c’est tout près de la maison).

Dans son livre, ASAKAWA explique que, jusqu’en 1983, le gouvernement japonais calculait le taux d’autosuffisance alimentaire sur la base des chiffres de production ( 生産額 ), comme tous les autres pays. Dans ce cas, au lieu du faible 38% qu’on a vu plus haut, on obtient 67% pour l’année 2020. Or, 67% c’était déjà beaucoup plus que l’objectif qu’avait fixé le gouvernement pour 2015 : 45%. Selon l’auteur, l’adoption d’une base calorique aurait découlé d’une stratégie des bureaucrates du ministère de l’Agriculture, stratégie qui a pris la forme d’une campagne de publicité (dans les médias et les manuels scolaires) pour provoquer et nourrir un sentiment de crise au sein de la population, avec pour objectifs, notamment, d’obtenir plus d’argent pour le ministère et de huiler les rouages du pantouflage ( 天下り ) de ses bureaucrates dans les entreprises privées.

ASAKAWA raconte un tas de choses intéressantes sur l’emberlificotage que cache le calcul du taux d’autosubsistance par le ministère, sur le contexte politique qui a donné lieu à son adoption, et bien d’autres choses encore.

Mais c’est assez pour aujourd’hui… je reviendrai quand j’aurai terminé la lecture du livre et bien digéré son contenu.

Vous pouvez laisser un commentaire anonyme en cliquant simplement sur « Post »