Ce sur quoi nous roulons (3)

Il se fait la main

Pendant que j’étudie la plaine du Kantō sous ses divers angles, mon bipède me regarde en silence et, tout en se faisant la main sur l’extension Photo Editor d’OnlyOffice Desktop, essaie d’ancrer le flot d’information dans sa mémoire poreuse. Même qu’hier, pour en garder un peu à portée de la main, il s’est fabriqué cet aide-mémoire…

👉 Vous pouvez cliquer pour agrandir l’image.

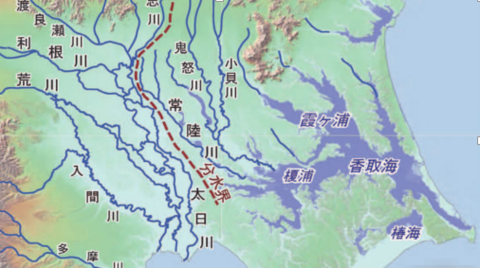

C’est la plaine, avec ses principaux plateaux et bassins fluviaux. De gauche à droite, avec les rivières sur les doigts et les plateaux entre les doigts, ça donne ceci :

Plateau Musashino | Rivière Arakawa | Plateau Ōmiya | Rivière Nakagawa et fleuve Edogawa | Plateau Shimōsa | Fleuve Tonegawa | Plateau Hitachi | Rivières Kinugawa et Kokaigawa | Mont Tsukuba | Lac Kasumigaura

Dans le creux de la main : une zone de sédimentation (沈降帯)

Sur la paume : une zone surélevée (隆起帯)

Et si cette main avait un poignet, on y verrait la baie de Tōkyō.

Ce qu’il y a de bien, avec cet aide-mémoire manuel ou digital, comme vous voudrez, c’est qu’on y visualise bien les eaux des rivières qui dévalent les montagnes et se retrouvent dans le creux de la plaine , plaine que l’on a graduellement transformée à grands coups de travaux d’aménagement fluvial à partir de la fin du XVIè siècle.

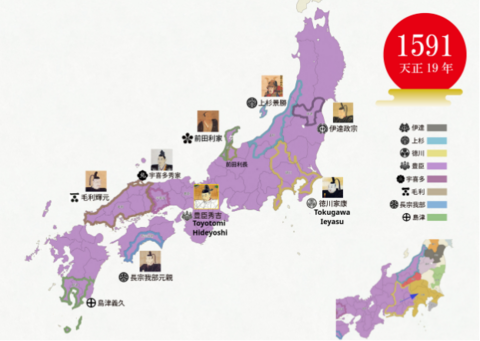

Tout a commencé avec le célèbre TOKUGAWA Ieyasu, le dernier des trois unificateurs du Japon, quand le deuxième, TOYOTOMI Hideyoshi, s’en est en quelque sorte débarrassé (comme on fait d’un ennemi vaincu qui, une fois soumis, devient un allié dont il faut se méfier), en lui échangeant ses terres actuelles, trop proches de la capitale, contre celles du clan Hōjō, qu’ils venaient d’éliminer ensemble.

TOKUGAWA Ieyasu se fait échanger ses terres, d’accord ou pas, contre celles du clan Hōjo vaincu, dans ce qui deviendra bientôt la région de la nouvelle capitale, Edo.

👉 Source : Image tirée de 戦国時代勢力図と各大名の動向ブログ et modifiée

Le hic, pour Ieyasu, c’est qu’il se retrouve dans une plaine où les nombreux cours d’eau posent problème pour un tas de raisons, dont notamment les fréquentes inondations qui affectent grandement les récoltes de riz à une époque où les grains constituent non seulement une source alimentaire indispensable pour la population, mais aussi une source cruciale de revenus pour Ieyasu lui-même, puisque les paysans payent l’impôt en riz. Il se lance donc dans de gigantesques travaux de réaménagement des cours d’eau qui vont graduellement transformer la plaine, en grande partie non défrichée jusque-là, en une vaste zone rizicole formant l’assise économique du gouvernement militaire.

Comme l’expliquent les chercheurs Tomio INAZAKI, Yoko OTA et Shigenori MARUYAMA dans un très bel article publié en 2014 dans la revue académique 地学雑誌 (Journal de géographie, numéro 123 (4), la plaine du Kantō se compose principalement de terrasses incisées par des fleuves et rivières, et de basses terres (plaines alluviales) engendrées ici et là par le lit instable et capricieux de ces cours d’eau. Or, pour rendre la plaine cultivable, il est indispensable d’irriguer les terrasses et de draîner l’eau des basses terres. Les auteurs ajoutent à cela un autre problème : la plaine se termine, à l’est, aux environs de Chōshi (銚子), par une zone surélevée (celle de la paume sur la main de mon bipède), jouxtée, du côté ouest , d’une zone de sédimentation qui, à l’époque d’Ieyasu, se trouve en grande partie submergée par des bras de mer.

Dans leur article, les auteurs présentent la liste des cinq principales intentions évoquées par les historiens et autres chercheurs pour expliquer que Ieyasu se soit lancé dans cette vaste entreprise (endiguement et détournement de cours d’eau, construction de canaux d’irrigation et d’évacuation des eaux, etc.), qui se poursuit encore aujourd’hui, sous d’autres formes (nous en reparlerons).

- Protéger Edo contre les inondations.

- Utiliser l’eau pour l’irrigation, donc pour le développement rizicole ( 新田開発 , ou développement de nouvelles rizières, concept qui renvoie à l’expansion de la riziculture sur les terres jusque-là trop difficiles à cultiver).

- Développer des canaux de navigation pour le transport des marchandises.

- Protéger Edo, notamment contre le puissant fief du clan Date (伊達藩), dans l’actuelle région du Tōhoku.

- Aménager des routes (dont celle qui deviendra la célèbre route du Tōkaidō).

Ieyasu doit aussi se protéger contre le clan Date par la voie fluviale.

👉 Source : Image tirée de 戦国時代勢力図と各大名の動向ブログ et modifiée

C’est à INA Tadatsugu (伊奈忠次, 🎦) qu’Ieyasu a confié le réaménagement du fleuve Tonegawa, de loin le plus grand de ses projets fluviaux. Le Tonegawa, qui cause souvent des inondations dans la plaine avant d’aller se jeter dans la baie d’Edo (baie de Tōkyō), va être graduellement détourné vers l’est par INA puis par son fils, INA Tadaharu (伊奈 忠治), un travail gigantesque si on considère les techniques rudimentaires de génie civil dont disposait le Japon au XVIIe siècle.

Le détournement du cours du fleuve va permettre de cultiver les basses terres de la plaine et stimuler le transport fluvial des marchandises. Sur cette vue à vol d’oiseau schématique (exposée au musée du château Sekiyado, que le cycliste peut visiter le long de la piste cyclable à la jonction des fleuves Edogawa et Tonegawa), on distingue très bien, dans la partie centrale, le fleuve Edogawa qui se jette dans la baie, et, en haut à droite, le fleuve Tonegawa qui coule vers l’est.

L’augmentation dramatique du volume de transfort fluvial va donner lieu à la création de nombreux petits postes de contrôle fluvial ( 河岸 ), dont celui qui deviendra la ville de Nagareyama, où habite mon bipède depuis 25 ans.

En bleu, le musée du château à la jonction des fleuves, et en rouge, Nagareyama. Aujourd’hui, des pistes cyclables longent les deux rives des deux fleuves.

Voilà, nous en savons maintenant encore un peu plus sur ce sur quoi nous roulons, même s’il reste encore beaucoup à découvrir…

👉 Vous pouvez laisser un commentaire anonyme (ou pas) en cliquant simplement sur « Post ».